sexta-feira, 29 de dezembro de 2006

Mistaken Identity 2

Escusando, para benefício da minha self-made prophecy eremita, um convite de polidez para a passagem de ano (dada a exposição do meu ensimesmado cenário doméstico para a efeméride), alinhavo o argumento jocoso de circunstância, de que preferia passá-la, como sempre, agarrado à almofada a chorar. A minha amiga não sorri. Retorque meio pressurosa, ma non troppo, como quem reconhece um sintoma num quadro patológico, com um cândido (oposto a céptico), menos interrogativo que reiterativo, «a sério?».

Quando as nossas ficções personalísticas ameaçam substituir-nos o que retemos como a nossa plausibilidade ontológica primeira, nos quadros interactivos, podemos descobrir-nos reféns do que damos corpo como plausível, ou tranquilamente confirmar-nos bem sucedidos produtores identitários. Para os primeiros, desdobra-se a questão de saber se a persona era uma máscara que se tornou demasiado verosímil (tornando-nos os nossos próprios body snatchers), ou a superfície que julgávamos velar e afinal reflecte o que jaz. Para os últimos, pode inquirir-se se, na verdade, seremos realmente reféns da plausibilidade da nossa ficção social, ou antes da própria ontologia que apenas presumimos precedê-la, no resguardo securitário da identidade própria, de ter que presumir saber quem se é.

Poderá configurar indestrinçável charada existir entre espelhos ambulantes e deles se refractar a nossa imagem. Saber se as nossas ficções são menos ou mais constitutivas do que somos, do que a nossa identidade. Saber se será mais real a inexistência de humidez na minha fronha, ou a plausibilidade de o meu travesseiro ser credor do que não aspergi. Portanto, a única questão que restaria, à luz da dicotomia primeira, seria saber se se intende persistir e subsumir-se à presumível personagem, ou se é possível e/ou desejável regressar e ater-se à pressuposição matricial de ser uma pessoa.

Escrevê-lo e não saber, poder, ou querer decidir, será a primeira de todas as irresoluções de ano novo: no fim de contas, o melhor dado ontológico que já me conheci.

Etiquetas: phénomenologies du néant

quinta-feira, 28 de dezembro de 2006

Broken stand for a new smile

«As obras são feitas e apreciadas em contexto. Se tal facto é inescapável, ele, contudo, não as aprisiona num quadro fechado de relevância musical: o que faz é multiplicar os critérios e formas de apreensão de uma obra para construir diferentes formas de validade, sendo que, para os sentimentais que reclamem na ressonância subjectiva dos interiores (e só nessa) validades transcendentes, essas são matéria que escapa à sageza da palavra.

Smiley Smile, no seu contexto histórico, foi apreendido como o subproduto da obra-prima-suprema-que-o-não-foi, ainda que tenha passado, muito tempo depois, a ser a obra-prima-que-não-foi-mas-deu-a-que-é, o Smile ressuscitado de Brian Wilson, em 2004: distinção importante, pois para quem suspira pela perda do mito escancarado por uma reconstituição que não pode fazer o tempo e o génio voltar para trás esclareçamos: o Smile-que-não-foi, é também o Smile-que-nunca-será – o mito é vosso, e sempiterno. Mas se só a ele se querem agarrar, a perda é vossa.

Primeira lição: os mitos são incapacitantes. Foram-no para a obra-prima-que-o-não-foi, abandonada por um Brian Wilson em desespero de causa pelo aquém da sinfonia pop a Deus que as suas mãos não conseguiam, em toda a perfeição da sua inspiração, veicular. E foram-no para o dito subproduto, que em seu lugar apareceu, este menosprezado Smiley Smile, que para substituto de obra suprema não enchia as medidas inapreensíveis do mito (desse ponto de vista, os Smiles das nossas vidas são feitos para não existir).

A vantagem do tempo é que asperge de olvido os cérebros e os objectos sobre os quais se debruçam. Vejamos: estamos em 2005, e há reedições catitas dos Beach Boys nas prateleiras. Que tal a juventude inocente destes mitos, ou os ouvidos que dele já conseguiram extirpar exigências feitas para não ser cumpridas, pegarem no “subproduto” e ver o que nos diz a grafonola do dia? Se esses cérebros não conseguirem aperceber-se da maravilha que este subproduto é, não tenho muita esperança no futuro... Ainda para mais que o subproduto é uma maravilha que nem “A” maravilha do Smile ressuscitado deve apagar. Senão vejamos...

Há obviamente os fragmentos do Smile-que-não-foi que apareceram no Smiley, e ressurgiram no Smile-que-é: “Good Vibrations”, “Heroes and Villans” (esta reconstruída no Smile-que-é – Dance Margarita! Don’t you know that I love you!), “Vegetables”, “Wind Chimes” e “Wonderful”. Comparações são inaceitáveis, porque há comoções nos limites da voz presente de Brian Wilson que não podem (efeito de contexto) deixar de validar a sua expressão, por contraponto à imaculada vocalização dos Beach Boys. Quando a sua voz cansada ajuda (como os santos) no caminho descendente da melodia “and Sonny down snuff I’m alright by the heroes and villains”, só reclama o renitente aconchego infantil de um beijo na testa.

De facto, estamos a falar de diferente música quando falamos das versões que beneficiaram de reconstruções ou, pura e simplesmente, foram re-integradas numa unidade-Smile que lhes confere novo sentido e fluidez. Essa aliás a suprema surpresa do Smile-que-é. É que se o material constituinte estava já largamente disseminado numa infinidade de bootlegs, é a sua conjugação num sentido de Obra que dá corpo ao opíparo e inigualável festim sonoro, e que os fragmentos por si nunca nos poderiam ter feito imaginar. Pensem nesse hiato, no que não conseguimos construir com todas as peças do puzzle nas mãos. Esse hiato foi o precipício em que tombou Wilson, e o génio que o reergueu para esta obra maior.

E no entanto, se há quem, ouvindo o Smile-que-é, descarte as geniais (g-e-n-i-a-i-s) versões Smiley de “Wonderful” e de “Wind Chimes”, francamente não sabe de que cores mutantes se pode pintar uma pauta, a transmutá-la em paisagens e sentimentos outros (ouçam em particular as duas versões de “Wind Chimes”: se cada uma não resgata sentimentos arquivados em diferentes partes do vosso cérebro, bem podem empenhar os ouvidos). A também repetida “Vegetables” é convertida em exercício estilístico bem diverso nas duas versões (sendo que a primeira confirma que nem a mascar vegetais o McCartney é capaz de manter o tempo – vá, indulgência, uma pequena irritação de estimação, quem não a tem?... bom, ou várias...).

“Good Vibrations”, era a canção levada aos seus limites constitutivos, numa explosão vibrante de cor sonora e inventiva, e é agora uma ode à resistência e adaptação à passagem do tempo, com a voz de Brian a sublinhar o que é do que foi, em fragilidade assumida.

E diz-se cepticamente: e o resto do Smiley, não resgatado do Smile-que-não-foi, é para encher! É cansativo repetirmos, mas: não se pode ter “Ouvidos” e descartar, sem mais, o magnífico arranjo fantasmático de “Fall Breaks...”, o groove charrado em derrapagem alucinada de “She’s going bald”, ou, principalmente, a desarmante e delicada “Little Pad” na sua modéstia tremida a soletrar em pura melodia o cantar aquém todos os paraísos almejados (e a sobreviver a demasiado LSD no estúdio), e a simples melodia da solidão esperançada que corporiza o querer, em “With me tonight”, cujo único verso apenas dá o mote para que o dizer de uma melodia nos preencha de sentido além do que pode ser articulado.

Sim, é verdade, sobram “Gettin’ Hungry” e “Whistle in”: uma qualquer outra faixa redime-as e deixa troco. É motivo para nos chatearmos?

(schhh – aqui para as toupeiras dos mitos perdidos – nem tudo é aquém nos infindos bootlegs – procurem a antiga versão do “Wonderful” em cravo e voz, perdida nos arquivos recônditos do Smile – a essa sim, provavelmente nada faz sombra, porque da beleza em transcendência directamente se decantou).»

«As obras são feitas e apreciadas em contexto. Se tal facto é inescapável, ele, contudo, não as aprisiona num quadro fechado de relevância musical: o que faz é multiplicar os critérios e formas de apreensão de uma obra para construir diferentes formas de validade, sendo que, para os sentimentais que reclamem na ressonância subjectiva dos interiores (e só nessa) validades transcendentes, essas são matéria que escapa à sageza da palavra.

Smiley Smile, no seu contexto histórico, foi apreendido como o subproduto da obra-prima-suprema-que-o-não-foi, ainda que tenha passado, muito tempo depois, a ser a obra-prima-que-não-foi-mas-deu-a-que-é, o Smile ressuscitado de Brian Wilson, em 2004: distinção importante, pois para quem suspira pela perda do mito escancarado por uma reconstituição que não pode fazer o tempo e o génio voltar para trás esclareçamos: o Smile-que-não-foi, é também o Smile-que-nunca-será – o mito é vosso, e sempiterno. Mas se só a ele se querem agarrar, a perda é vossa.

Primeira lição: os mitos são incapacitantes. Foram-no para a obra-prima-que-o-não-foi, abandonada por um Brian Wilson em desespero de causa pelo aquém da sinfonia pop a Deus que as suas mãos não conseguiam, em toda a perfeição da sua inspiração, veicular. E foram-no para o dito subproduto, que em seu lugar apareceu, este menosprezado Smiley Smile, que para substituto de obra suprema não enchia as medidas inapreensíveis do mito (desse ponto de vista, os Smiles das nossas vidas são feitos para não existir).

A vantagem do tempo é que asperge de olvido os cérebros e os objectos sobre os quais se debruçam. Vejamos: estamos em 2005, e há reedições catitas dos Beach Boys nas prateleiras. Que tal a juventude inocente destes mitos, ou os ouvidos que dele já conseguiram extirpar exigências feitas para não ser cumpridas, pegarem no “subproduto” e ver o que nos diz a grafonola do dia? Se esses cérebros não conseguirem aperceber-se da maravilha que este subproduto é, não tenho muita esperança no futuro... Ainda para mais que o subproduto é uma maravilha que nem “A” maravilha do Smile ressuscitado deve apagar. Senão vejamos...

Há obviamente os fragmentos do Smile-que-não-foi que apareceram no Smiley, e ressurgiram no Smile-que-é: “Good Vibrations”, “Heroes and Villans” (esta reconstruída no Smile-que-é – Dance Margarita! Don’t you know that I love you!), “Vegetables”, “Wind Chimes” e “Wonderful”. Comparações são inaceitáveis, porque há comoções nos limites da voz presente de Brian Wilson que não podem (efeito de contexto) deixar de validar a sua expressão, por contraponto à imaculada vocalização dos Beach Boys. Quando a sua voz cansada ajuda (como os santos) no caminho descendente da melodia “and Sonny down snuff I’m alright by the heroes and villains”, só reclama o renitente aconchego infantil de um beijo na testa.

De facto, estamos a falar de diferente música quando falamos das versões que beneficiaram de reconstruções ou, pura e simplesmente, foram re-integradas numa unidade-Smile que lhes confere novo sentido e fluidez. Essa aliás a suprema surpresa do Smile-que-é. É que se o material constituinte estava já largamente disseminado numa infinidade de bootlegs, é a sua conjugação num sentido de Obra que dá corpo ao opíparo e inigualável festim sonoro, e que os fragmentos por si nunca nos poderiam ter feito imaginar. Pensem nesse hiato, no que não conseguimos construir com todas as peças do puzzle nas mãos. Esse hiato foi o precipício em que tombou Wilson, e o génio que o reergueu para esta obra maior.

E no entanto, se há quem, ouvindo o Smile-que-é, descarte as geniais (g-e-n-i-a-i-s) versões Smiley de “Wonderful” e de “Wind Chimes”, francamente não sabe de que cores mutantes se pode pintar uma pauta, a transmutá-la em paisagens e sentimentos outros (ouçam em particular as duas versões de “Wind Chimes”: se cada uma não resgata sentimentos arquivados em diferentes partes do vosso cérebro, bem podem empenhar os ouvidos). A também repetida “Vegetables” é convertida em exercício estilístico bem diverso nas duas versões (sendo que a primeira confirma que nem a mascar vegetais o McCartney é capaz de manter o tempo – vá, indulgência, uma pequena irritação de estimação, quem não a tem?... bom, ou várias...).

“Good Vibrations”, era a canção levada aos seus limites constitutivos, numa explosão vibrante de cor sonora e inventiva, e é agora uma ode à resistência e adaptação à passagem do tempo, com a voz de Brian a sublinhar o que é do que foi, em fragilidade assumida.

E diz-se cepticamente: e o resto do Smiley, não resgatado do Smile-que-não-foi, é para encher! É cansativo repetirmos, mas: não se pode ter “Ouvidos” e descartar, sem mais, o magnífico arranjo fantasmático de “Fall Breaks...”, o groove charrado em derrapagem alucinada de “She’s going bald”, ou, principalmente, a desarmante e delicada “Little Pad” na sua modéstia tremida a soletrar em pura melodia o cantar aquém todos os paraísos almejados (e a sobreviver a demasiado LSD no estúdio), e a simples melodia da solidão esperançada que corporiza o querer, em “With me tonight”, cujo único verso apenas dá o mote para que o dizer de uma melodia nos preencha de sentido além do que pode ser articulado.

Sim, é verdade, sobram “Gettin’ Hungry” e “Whistle in”: uma qualquer outra faixa redime-as e deixa troco. É motivo para nos chatearmos?

(schhh – aqui para as toupeiras dos mitos perdidos – nem tudo é aquém nos infindos bootlegs – procurem a antiga versão do “Wonderful” em cravo e voz, perdida nos arquivos recônditos do Smile – a essa sim, provavelmente nada faz sombra, porque da beleza em transcendência directamente se decantou).»

Etiquetas: grafonola e ecos

quarta-feira, 27 de dezembro de 2006

Award «Derrida is Alive and Well and Shagging Molly Bloom» cerimony acceptance speech

You'll have to pardon my cockney and my overemotional pussy sobbing.

I am overcome with astonishment, deeply moved, and somewhat aroused below the waist, but that might be Molly doin' her thang, I cannot be sure, being, as I am, devoid of sensitivity downstairs, since she argued, and I quote, it would be a fun neo-reichian research in sexual thermodynamics to inquire the orgasmic power of conflicting bodily temperatures by making my (hers) torrid body shag your (mine) between-the-legs in the form of an icicle, and urged me to stick my aforementioned man-tool in the cooler for a minute or so, which, on account of my snoozing due to something of a drunken stupor, left my sunday-afternoon-crosspuzzle-leisure-substitute to come close to resemble a deep-frozen mini-mini-sausage roll.

(pause and wipe tear from cheek)

First and foremost, I would like to thank Jacques, James, Molly (whom he, James - Leopold, poor beautiful bastard, was already out of the picture, but still enjoys having a pint with me now and then, as in when I'm penniless and grovel at his feet for one in exchange for speaking him up to Molly in the next shagging-fest - let me have for a while, while his is defrosting (apparently the temperature shock is something of a vintage turn-on for her, and bearing in mind her mental voracity always on the verge of a Nelly-Furtado-breakdown, I would urge you to think twice before assaulting a piece of meat on a stick which underwent a deep-freezing preservation process)), and, of course, thank the member (not that) of Casanova's very own one man academy. (If you're pondering going back to the beginning of the sentence to question the fictional-historical-mish-mash(?) reasonability and cohesiveness of this tale, don't.)

(pause to regain a steady pulse)

I am clearly unworthy of this most unctuous (in every possible, lubricant and rewarding sense) award, though, to my credit, I do try, although margerine is Maria's department and Molly is discontent with spurious comparison, and only through the effort to achieve the necessary degree of moistness with mere recourse to oral stimulation (reading out loud, you filthy swine) I came to be eligible to such a rewarding distinction, which, in and of itself, regardless of the brassed off decoration I expect to receive shortly in my mailbox, is one of the most endearing things anyone has ever said to me (lucky Casanova's arse is in the distance of old Albion).

(stop pushing me you fucks, I'm not done yet)

(mildly pain-stricken and frank frown)

Some might find it either ironic, or perhaps akin to poetic justice, that such an award is delivered to my grateful hands for my portrayal of an angry, bitter, lacking in sexual fulfilment, doodler lashing out against forms of blogospheric distinction anchored in plebiscitary masquerades. However, precisely what one might fail to realise is, opposite to the shallow visibility which is the only criteria sustaining distinction anchored in senseless voting mathematics, these distinctions are unique, personal, tailor-made, not transmissible (therefore, not up for grabs of eligibility or detractory comparison of losers, except the prized one), and more substantive than all the mathematical unanimity of the world, for which I wouldn't trade it (while we're at the symbolic realm of reward, of course. Write me a check, and I'll start linking and licking).

If, despite all my candour and rethoric, you fail to see these clear and present truths, you will, of course, be certain of my unreliable and feeble character, shouting at my naked royalty (figuratively speaking: if I were to be naked at eye-sight for you to shout at me, you would already be passed-out in the pavement, trampled underfoot by Robert Plant, don't ask me why): the filthy unsufferable bastard contradicts himself! Well, as huge Walt before me uttered for eternity: Do I contradict myself? Very well, I contradict myself. I am large. (...)

No, that's it: I am large.

(was I supposed to make a point?...)

Etiquetas: interblogging... such a sad ménage

It's All True

It's all true: o «Juventude em Marcha» do Pedro Costa tem suscitado tabelas de fascínios, enleios e perplexidades, congregando uma pequena quase "clubite" em afinidade quase epifânica, recolhendo da memória e da afinidade cinematográfica linhagens que pudessem amparar o espanto que se nutre de um objecto com tão fortes ideias de cinema, que se torna árduo recalibrar o olhar para outras formas de pensar o sortilégio, a relação e a mecânica de grafar a imagem e expressão dos sujeitos, do tempo e do espaço.  Adorava ler o Bénard sobre o filme. Há ali uma densidade pictórica absurda, que à minha ignorância é familiar mas elusiva. O recorte interno dos planos, como que para dentro, uterino, nas sombras das Fontaínhas, propícias à materialização de imaginários constitutivos, e como que expositor na cegante brancura do Casal da Boba (faz lembrar a assepsia estética das distopias cientistas de certa ficção científica). O expressionismo absurdo de se atingir na gestão estrita dos elementos (as sombras sempre recortadas, como em mansão gótica, de cujo assentamento memorial aliás pacifica e subversivamente comunga, do telhado de zinco sobre o frontispício da barraca de Ventura). O Ventura nos exteriores do cerramento urbano tem um impressionismo figurativista (o fabuloso travelling que se inicia em contra-picado das copas das árvores a desembocar no banco de jardim - a lembrar as árvores do Oliveira), em que, tal como no museu Gulbenkian, não é ele que se inscreve nas paisagens, no espaço da arte, mas o inverso (não, não sei o que isso quer dizer). A presença de Ventura é o que vivifica o sentido dos espaços. Nesse sentido, quando o vigilante o expurga, e seus vestígios, do museu, resulta um comentário profundamente irónico sobre uma concepção da arte (e do próprio cinema, e do próprio filme) que a mumifique e isole dos sujeitos que, na verdade e necessariamente, a presentificam e actualizam. No seu aparente hieratismo pictórico, os filme faz precisamente o inverso: convoca o mundo da vida para produzir a arte.

Adorava ler o Bénard sobre o filme. Há ali uma densidade pictórica absurda, que à minha ignorância é familiar mas elusiva. O recorte interno dos planos, como que para dentro, uterino, nas sombras das Fontaínhas, propícias à materialização de imaginários constitutivos, e como que expositor na cegante brancura do Casal da Boba (faz lembrar a assepsia estética das distopias cientistas de certa ficção científica). O expressionismo absurdo de se atingir na gestão estrita dos elementos (as sombras sempre recortadas, como em mansão gótica, de cujo assentamento memorial aliás pacifica e subversivamente comunga, do telhado de zinco sobre o frontispício da barraca de Ventura). O Ventura nos exteriores do cerramento urbano tem um impressionismo figurativista (o fabuloso travelling que se inicia em contra-picado das copas das árvores a desembocar no banco de jardim - a lembrar as árvores do Oliveira), em que, tal como no museu Gulbenkian, não é ele que se inscreve nas paisagens, no espaço da arte, mas o inverso (não, não sei o que isso quer dizer). A presença de Ventura é o que vivifica o sentido dos espaços. Nesse sentido, quando o vigilante o expurga, e seus vestígios, do museu, resulta um comentário profundamente irónico sobre uma concepção da arte (e do próprio cinema, e do próprio filme) que a mumifique e isole dos sujeitos que, na verdade e necessariamente, a presentificam e actualizam. No seu aparente hieratismo pictórico, os filme faz precisamente o inverso: convoca o mundo da vida para produzir a arte.  Não é de espantar que se tenha aventado tanta vontade genealógica de enquadrar semelhante objecto, que se apresenta tão monumental na sua proposição estética, na busca de âncoras que revertam para pensar que relação e implicação tem um objecto tão singular face à arte da qual se nutre para exprimir as suas verdades. Ou essa genealogia é possível, ou de alguma forma, a única forma de abraçar tal objecto pareceria um radical manifesto de exclusividade estética. Essa carência genealógica tem abraçado o Ford do Grapes of Wrath e o dos Three Godfathers, o Tourneur de I Walked With a Zombie e Ozu. Como, estranhamente, ainda estou eufórico do visionamento, ainda me está na cabeça o que me lembrou na mnemótica genealógica, e, para aquilatar do grau patológico do entusiasmo, é um filme que tecnicamente não existe.

Não é de espantar que se tenha aventado tanta vontade genealógica de enquadrar semelhante objecto, que se apresenta tão monumental na sua proposição estética, na busca de âncoras que revertam para pensar que relação e implicação tem um objecto tão singular face à arte da qual se nutre para exprimir as suas verdades. Ou essa genealogia é possível, ou de alguma forma, a única forma de abraçar tal objecto pareceria um radical manifesto de exclusividade estética. Essa carência genealógica tem abraçado o Ford do Grapes of Wrath e o dos Three Godfathers, o Tourneur de I Walked With a Zombie e Ozu. Como, estranhamente, ainda estou eufórico do visionamento, ainda me está na cabeça o que me lembrou na mnemótica genealógica, e, para aquilatar do grau patológico do entusiasmo, é um filme que tecnicamente não existe.

It's All True, é o nome de um filme fantasma (começa bem, portanto). Ou seria o nome que tomariam os fragmentos de filme que Orson Welles filmou no Brasil que nunca tomaram coerência em película montada, quando o jovem prodígio em desgraça junto dos produtores lhes perdeu a mão (em vários sentidos). E desse filme, alguns fragmentos foram reunidos para outro filme de carácter muito híbrido e, se (não) me lembro (acho que passou uma vez na televisão num programa apresentado pela Maria João Seixas), muito mal-resolvido, meio recuperação, meio recriação, meio comentário, guardando-lhe o nome, onde, no entanto, se guardam publicamente os vestígios espectrais para a imaginação do que poderia ter sido. E o que poderia ter sido guarda uma aura particular. Nesse filme a ser (que se quedou enquanto processo), se começou a desenrolar um enleio de Welles pela vibração enraízada que começa a ressentir na América do Sul, em particular no Brasil, em expedição cinematográfica de encomenda politizada de relações internacionais. E em contexto brasileiro, no episódio mais danado da expedição (o de quatro jangadeiros numa jornada épica de viagem do Nordeste ao Rio), essa vibração começa a ser canalizada pelo propalado fascínio de Welles pela figura de um jangadeiro (que falecerá na reconstituição fílmica da sua jornada), Manuel Olímpio Moura ("Jacaré"), e que se torna como que o pólo congregador de uma apreensão do real ressentido e exprimido naquele situamento. Essa figura, não de um guia ou informante privilegiado do real, mas figura personificada de um fascínio que transporta nos gestos, na densidade corporal, uma narrativa do mundo encarnada numa estória pessoal, será porventura a antevisão da plenitude ontológica que formalmente Ventura encarna na démarche simbiótica que se tornou o cinema do Pedro Costa. E haveria talvez já no filme de Welles, pelo menos a um nível de acometimento cinemático (como se a câmara, o que ela regista, possa levar a melhor sobre o operador) uma vontade de trespassar as fronteiras divisórias das objectividades do real, num gesto de tudo abarcar numa plenitude cinematográfica que amalgamasse as diversas ordens de ficção e realidade que fazem tanto o real como o cinema, das quais ambas participam e são constitutivas (talvez a germinar posteriormente nas reflexões do F For Fake, que ainda não consegui ver).  É por isso que, tomado pela genealogização de uma ideia de cinema, quando releio a pergunta "quem é afinal o Ventura?", se fosse obtuso (ah, é verdade, sou) e a presumisse como a identificazione di un uomo cinemático chapa 3, daquele com quem Pedro Costa caminha (Tourneur oblige), a minha resposta poderia ser: é o zombie de Jacaré.

É por isso que, tomado pela genealogização de uma ideia de cinema, quando releio a pergunta "quem é afinal o Ventura?", se fosse obtuso (ah, é verdade, sou) e a presumisse como a identificazione di un uomo cinemático chapa 3, daquele com quem Pedro Costa caminha (Tourneur oblige), a minha resposta poderia ser: é o zombie de Jacaré.

Etiquetas: cinematógrafo e miragens

sábado, 16 de dezembro de 2006

Polinização

que as coincidências (ou não) são um motor produtivo do mundo

Labanta braço se bô grita bô liberdade

Grita povo independanti

Grita povo liberdado

Cinco di Julho sinonimo di liberdadi

Cinco di Julho caminho aberta pa flicidadi

Grita "viva Cabral"

Honra combatentes di nos terra

If you think the world is

a machine with one cog

And that cog is you,

or the things that you do

Then you are not in this world

The world is not you

If you think the world

is a balloon in your head

When it goes bang only

you will be dead'

Cos you are not in this world

The world is not you

If you think the world lies

at the top of your legs

And you only live when you are in bed

Then you are not in this world

The world is your head

If you think the world is

a clutter of existence

Falling through the air

with minimal resistance

You could be right, how would I know?

Colossal youth is showing the way to go

Etiquetas: cinematógrafo e miragens, grafonola e ecos

terça-feira, 12 de dezembro de 2006

Johnny Bénard

Sexta passada, Gulbenkian cheia para assistir ao inefável Johnny Guitar, no já enraízado novo ciclo de cinema programado pelo Bénard da Costa na Fundação, e ao final da projecção, aquela coisa grata, de inesperada, desarmada, generosa e reconhecida (supõe-se), de uma ovação ao filme, e, supõe-se, ao seu programador. É facto que os eventos simbólicos colhem. E é facto que este reconhecimento ao papel fulcral do Bénard na socialização (to say the very least, and sticking to this point) da arte (arte) cinematográfica no país é um momento muito feliz e justo na vida cultural portuguesa (ponto para a Gulbenkian). Isto, principalmente, na especificidade da sua intervenção pública. Haverá muitas Críticas, diversos discursos e âncoras analíticas, com méritos diversos de desvelar ou enriquecer a matéria fílmica que lhes subjaz. Mas há algo no acometimento bénardiano à paixão cinéfila, como que uma pedagogia cúmplice da beleza, que fez toda a diferença na difusão dessa devoção na educação cinéfila de gerações (plural) no espaço público deste país. O cinema sempre foi belo (sempre). O que há (coisa muito mais laboriosa que o que parece), com o Bénard, é mais gente a dar, e a fazer (nhó nhó...), por isso.

Sexta passada, Gulbenkian cheia para assistir ao inefável Johnny Guitar, no já enraízado novo ciclo de cinema programado pelo Bénard da Costa na Fundação, e ao final da projecção, aquela coisa grata, de inesperada, desarmada, generosa e reconhecida (supõe-se), de uma ovação ao filme, e, supõe-se, ao seu programador. É facto que os eventos simbólicos colhem. E é facto que este reconhecimento ao papel fulcral do Bénard na socialização (to say the very least, and sticking to this point) da arte (arte) cinematográfica no país é um momento muito feliz e justo na vida cultural portuguesa (ponto para a Gulbenkian). Isto, principalmente, na especificidade da sua intervenção pública. Haverá muitas Críticas, diversos discursos e âncoras analíticas, com méritos diversos de desvelar ou enriquecer a matéria fílmica que lhes subjaz. Mas há algo no acometimento bénardiano à paixão cinéfila, como que uma pedagogia cúmplice da beleza, que fez toda a diferença na difusão dessa devoção na educação cinéfila de gerações (plural) no espaço público deste país. O cinema sempre foi belo (sempre). O que há (coisa muito mais laboriosa que o que parece), com o Bénard, é mais gente a dar, e a fazer (nhó nhó...), por isso.

Assim, duplamente gratos nesta tarde esforçadamente feliz, para lá de rever o Johnny Guitar, concedeu-se-nos o deslumbre de descobrir o Forty Guns do Fuller (wink), num scope estupidificante de glorioso, de travellings líricos e assoberbantes, e de ângulos tortuosos, em corpos

Assim, duplamente gratos nesta tarde esforçadamente feliz, para lá de rever o Johnny Guitar, concedeu-se-nos o deslumbre de descobrir o Forty Guns do Fuller (wink), num scope estupidificante de glorioso, de travellings líricos e assoberbantes, e de ângulos tortuosos, em corpos  estupendos de rugosos e de conjunção (Barbara Stanwick e Barry Sullivan; Gene Barry e a noiva armeira; os irmãos Bonnell entre si), desvelando os escolhos, malogros, e salvados da fatalidade encarnada na "paixão dos fortes" (e alguns fracos - o recanto fugazmente iluminado, sua perdição, daquela beleza dorida que nunca dará à foz, do patético, servil e caladamente "amorado" xerife), cavalgando desconcertantemente, entre a subversão e a concessão, por sobre a retenção ostentiva, quase paródica, de estereótipos flagrantes do género (como li já não sei onde, quase da apropriação televisiva do western, de facto, até na sua concentração espácio-temporal, apesar das suas janelas narrativas para a história do fim do género plasmada à história do fim do mítico modo de vida estadunidense, incluindo o protagonista pistoleiro de Barry Sullivan a auto-designar-se "a freak" - nesse sentido, uma simbólica antecipação do Wild Bunch do Peckinpah, talvez), transtornados pela grandiloquência da mise en scéne (chic, hein?!) (ou cretin...).

estupendos de rugosos e de conjunção (Barbara Stanwick e Barry Sullivan; Gene Barry e a noiva armeira; os irmãos Bonnell entre si), desvelando os escolhos, malogros, e salvados da fatalidade encarnada na "paixão dos fortes" (e alguns fracos - o recanto fugazmente iluminado, sua perdição, daquela beleza dorida que nunca dará à foz, do patético, servil e caladamente "amorado" xerife), cavalgando desconcertantemente, entre a subversão e a concessão, por sobre a retenção ostentiva, quase paródica, de estereótipos flagrantes do género (como li já não sei onde, quase da apropriação televisiva do western, de facto, até na sua concentração espácio-temporal, apesar das suas janelas narrativas para a história do fim do género plasmada à história do fim do mítico modo de vida estadunidense, incluindo o protagonista pistoleiro de Barry Sullivan a auto-designar-se "a freak" - nesse sentido, uma simbólica antecipação do Wild Bunch do Peckinpah, talvez), transtornados pela grandiloquência da mise en scéne (chic, hein?!) (ou cretin...).

É bonita a festa, pá.

(e venho agora de ser abalroado pela Juventude em Marcha, donde, se a tanto este troncho se acometer, mais baboseiras balbuciadas e embasbacadas may follow)

Etiquetas: cinematógrafo e miragens

O génio da esquina

Tinha há pouco, grato, redescoberto a prosa de mui prezado escriba (empreendedor em modo new beginnings), que não sendo o génio de que aqui se trata (não discutindo a sua vocação a tal, claro está), retornou também a surpreender-me como em tempos passados, quando me havia deliciado com um vídeo dos paranormais irmãos Assad a tocar em recital a Tango Suite do Piazzolla (surpreendente por não saber o que era o YouTube, e só vagamente o que era um vídeo).

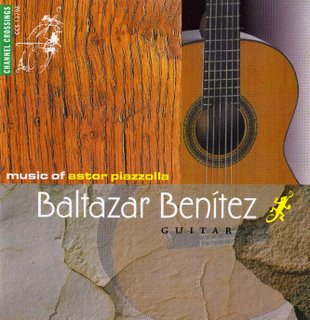

A surpresa agora prodigalizada (mais epifânica, mesmo sem a surpresa matizada de já saber vagamente o que é o YouTube) - que só agora vi que desapareceu do seu blog, não posso saber porquê, mas agora tenho mesmo que desabafar isto, creio que sem prejuízo ou inconfidência (mas estamos cá para o disclaimer ou assim) - foi outro vídeo (este), de outro guitarrista, que havia surpreendido o nosso escriba dado ao guitarreio, no lógico despreendimento céptico de encontrar uma grande performance guitarrística no anonimato sub-ou-sobre-democrático do oceano YouTube, em que o instrumentista interpreta, a seu passo e arroubo muy gallardos e indiossincraticíssimos(?!), a lacrimejante «Una Limosna Por El Amor de Dios» do grande paraguaio Agustín Barrios Mangoré, rodeado de todo o amadorismo vídeo caseiro do mundo ao acesso de todos os pacóvios com desejo de janela para mais além, de que o YouTube é cada vez mais repositório (esperem, que ainda vai começar a sair dali uma distopia Wharoliana). De facto, como a recomendação rubricava, igualmente impressionado pelo virtuoso, clico a descobrir o nome do cavalheiro (ainda que presumindo o gesto improfícuo, para saber nome de lumpen-guitarrista desvalido). Estupefacto, descubro tratar-se de um dos maiores (provavelmente - adjectivo seguinte oblige) génios desconhecidos da guitarra (dentro do desconhecido generalizado de quase todos), de seu nome Baltazar Benítez.

Permita-se explicação. Bénitez, tendo tocado com Piazzolla, gravou pelos anos 80 um disco afogado de tão abaixo do radar (é vê-lo vendido pelo do it yourself desgraçado da internet, no site do próprio Benítez - fui ver, nem na cornucópia da amazon se descobre...), que é (ou deveria imperativamente ser) um objecto de culto para toda a clique guitarrística, que é (silêncio que se vai tocar o Nuevo Tango) a gravação mais singular e expressiva da obra para guitarra solo de Piazzolla. Para lá das Cinco Piezas para guitarra solo como nunca imagináveis (garantiria que nem pelo próprio Piazzolla), inclui 5 transcrições por Benítez de outras peças de Piazzolla (têm para amostra um muito débil, mas enfim, ficheiro de som, no site, da arrasadora La Muerte Del Ángel), que não têm rival (incluindo colossos como Barrueco e Brouwer - aliás, a interpretação de Bénitez, de tão ensimesmada na sua voz instrumental, não é fiel à sua própria transcrição), de tão surrealmente impressas numa expressividade idiomática que é positivamente um mistério técnico e lírico. Esse disco, de timbres sobrenaturais, técnicas esotéricas, trilos alados, espaços e sonoridades oníricos (que a, fatalmente, estranhíssima atmosfera do estúdio faz ecoar numa espacialidade temerosa, que trespassa toda a rudez da

Permita-se explicação. Bénitez, tendo tocado com Piazzolla, gravou pelos anos 80 um disco afogado de tão abaixo do radar (é vê-lo vendido pelo do it yourself desgraçado da internet, no site do próprio Benítez - fui ver, nem na cornucópia da amazon se descobre...), que é (ou deveria imperativamente ser) um objecto de culto para toda a clique guitarrística, que é (silêncio que se vai tocar o Nuevo Tango) a gravação mais singular e expressiva da obra para guitarra solo de Piazzolla. Para lá das Cinco Piezas para guitarra solo como nunca imagináveis (garantiria que nem pelo próprio Piazzolla), inclui 5 transcrições por Benítez de outras peças de Piazzolla (têm para amostra um muito débil, mas enfim, ficheiro de som, no site, da arrasadora La Muerte Del Ángel), que não têm rival (incluindo colossos como Barrueco e Brouwer - aliás, a interpretação de Bénitez, de tão ensimesmada na sua voz instrumental, não é fiel à sua própria transcrição), de tão surrealmente impressas numa expressividade idiomática que é positivamente um mistério técnico e lírico. Esse disco, de timbres sobrenaturais, técnicas esotéricas, trilos alados, espaços e sonoridades oníricos (que a, fatalmente, estranhíssima atmosfera do estúdio faz ecoar numa espacialidade temerosa, que trespassa toda a rudez da  fita), a que apenas acasos da fortuna há anos me deram acesso, é uma das raras gravações de guitarra onde a inteligibilidade técnica de interpretar instrumentalmente uma composição se amalgama num sortilégio indestrinçável.

fita), a que apenas acasos da fortuna há anos me deram acesso, é uma das raras gravações de guitarra onde a inteligibilidade técnica de interpretar instrumentalmente uma composição se amalgama num sortilégio indestrinçável.

Busquei o site. Esparso espaço de promoção, verifiquei que gravou (apenas) mais 3 discos, que desconheço em absoluto, tem um DVD dos vídeos caseiros atamancados no YouTube, e desde meados de 1990's que deixou de tocar por motivos médicos.

Não sei o que custa mais, a opacidade de uma manifestação gritante de génio, ou a ignomínia da dissolução sobrevivente na indiferenciação colectiva, sem sequer um mito para vender, mas tão somente a arte a metro.

Não se arrebanha consolo, não: tão somente um violento abrir de olhos, tolhido de impotência e vontade de resgate, a constatar empiricamente que os ilustres desconhecidos, por vezes, podem mesmo ter a grandeza do mundo.

Etiquetas: grafonola e ecos

sexta-feira, 8 de dezembro de 2006

Ordet

Revi-o há tempos num ciclo dedicado ao (e programado por) Alberto Seixas Santos, no cada vez mais deprimente Quarteto (apesar das suas óptimas intenções) , e algumas coisas me surgiram para perceber a renovada devoção ao filme, algo ao arrevesado do que simbolicamente lhe cimenta o renome, e agora deu-me para expurgar duas.

Revi-o há tempos num ciclo dedicado ao (e programado por) Alberto Seixas Santos, no cada vez mais deprimente Quarteto (apesar das suas óptimas intenções) , e algumas coisas me surgiram para perceber a renovada devoção ao filme, algo ao arrevesado do que simbolicamente lhe cimenta o renome, e agora deu-me para expurgar duas.

Primeiro, não será tanto questão da crença (na especificidade cristã), quanto da fé. Isto no sentido de que se trata da ausência da graça divina enquanto perda de um sentido material para a fé (que pode representar tanto o seu culminar como a sua negação), da clausura histórica em que a leitura da graça nos destinos do mundo tombou no desencanto realista, e a fé deveio conformada à crença limitada a espaços de não apreensão material da imanência (a crença em Deus realinhando-se pela sua ausência, transmutando a natureza da fé, como que descomprometendo-a). É aos desapossados da fé (ou os presumíveis crentes assim desnudados), nas suas muitas modalidades subjectivas, que o aguilhão dos possíveis da fé fere de comoção, na distância inapelável da fé na crença que os não redime no seu universo sem salvação. Nesse sentido, na radicalização absoluta da ontologia subjectiva da fé (subvertendo o conforto da crença distanciada, enquanto mera representação), pode ser como que um filme de sentido incorporado (literalmente ontologizado): seria a fé de quem o apreende que poderia ditar o sentido da fé que ali perpassa.

Agora se me insinuou: como se fosse não a antítese, mas como um agraciado fratres fílmico da prisão terrena dos corpos no Silêncio do Bergman.

Enfim...

Segundo, e mais coisa e tal, para lá daquele aparente relativismo receptor: para espectadores historicamente avisados, a permanência da devoção à matéria fílmica nunca passa exclusivamente pelo desenlace de uma narrativa (seja com Clouzot a pedir na própria película para os espectadores não desvelarem o final das Diaboliques a espectadores futuros, seja com quem é Keyser-Soze, salvas as devidas quaisquer coisas), por mais extraordinariamente ousada que se apresente. Nesse sentido, para esses visionadores, o signo final sob o qual se inscreveu historicamente o filme, diria que (perdoe-se a dupla heresia), passa a funcionar quase como macguffin, como leitmotif antecipado que abre o campo para a totalidade expressiva deste cinema. É no passo da construção do espaço de possibilidade da suprema ousadia que reside o génio. (talvez, como que radicalizando e polarizando estética e intelectualmente, entre o realismo e a metafísica, o sincretismo que habitava a não pronunciação sobre a ordem do real que colhia toda a ambivalência da crença na feitiçaria em Dia de Coléra...talvez...qualquer coisa por aí..., absolutizando assim também a fé como motor operatório da recepção ontológica, nossa crença, da narrativa)

A construção dos possíveis da fé deposita-se na irredutível materialidade dos passos que anunciam os impossíveis, e na reversão de novo para a matéria dos frutos da graça divina. O sagrado só é inaudito (motivo ou produto da fé) na mais terrena clausura. Só quem a ressente, pois, mais uma vez, é que pode capturar plenamente o drama visceral da ausência de Deus, que apenas intelectualmente podemos conceber presença (a vera fé sendo a resposta visceral a essa ausência). Ora, desenhar tudo ao mesmo tempo como matéria e anunciação (por exemplo, o plano das escadas na colina/escada ascendente, sempre trilhadas para buscar o irmão doente mental trasviado/profeta; o constante ruído ominoso dos elementos terrenos) é que é o segredo da alma na película.

A construção dos possíveis da fé deposita-se na irredutível materialidade dos passos que anunciam os impossíveis, e na reversão de novo para a matéria dos frutos da graça divina. O sagrado só é inaudito (motivo ou produto da fé) na mais terrena clausura. Só quem a ressente, pois, mais uma vez, é que pode capturar plenamente o drama visceral da ausência de Deus, que apenas intelectualmente podemos conceber presença (a vera fé sendo a resposta visceral a essa ausência). Ora, desenhar tudo ao mesmo tempo como matéria e anunciação (por exemplo, o plano das escadas na colina/escada ascendente, sempre trilhadas para buscar o irmão doente mental trasviado/profeta; o constante ruído ominoso dos elementos terrenos) é que é o segredo da alma na película.A prova final? A graça reverte-se no beijo mais possuído e voraz da carne do outro (e quem me dera ter o plano exacto em que o beijo literalmente abocanha, a esconjurar desesperadamente o espectro da perda, a presença da carne matrimonial). Esse é o grande plano que o macguffin oculta. E sem o que ele implica, nada podia (continuar a) ser. Porque não há milagres antecipados.

Etiquetas: cinematógrafo e miragens

quarta-feira, 6 de dezembro de 2006

O anagrama que mereces

Daqueles golpes de asa que cunham simbolicamente a distinção de um bl(og)ue na dissoluta colheita que orna a montra do que uns chamam blogosfera, a arte anagramática de linkagem na Pastoral Portuguesa é um exemplo de primeira água. Suspeitaria, aliás, que receber um link da Pastoral com o seu constitutivo anagrama, como quem recebe um retrato a óleo sem ter pago pela encomenda, poderia devir proporção não insubstantiva das motivações de blogueiros lusófonos em incensar o seu autor, caso a sua artesania escrita não bastasse. Cuide-se, no entanto, para lá do frívolo egotismo de ver os resultados, como quem passa 25 euros para a mão de cartomante de quem se não espera húmus para alimentar a crença mas o ritual minimamente orquestrado que dê pasto para reminiscência em interlúdio spooky de uma ruminante dinner party, que há aí algo de uma muito pia (pois claro) atenção ao outro, rara nessa coisa automatizada de contabilista ressequido que é anexar links à coluna da direita na esperança de um retorno na volta do correio.

Os efeitos dessa generosa personalização, claro, também à primeira vista se plasmam à visão cartomante, com cada feliz visado (e começa a perpassar algo de chosen one) a acusar a certeira recomposição anagramática da sua identidade blogosférica (como que não havendo coincidências, tudo estar escrito desde o início, yada yada yada). Mas também aí, cuidada (enfim, não é preciso procurar muito) atenção às minudências de mundivisão que apascenta a Pastoral, pode justificar que se afigure que ali, como no subreptício império de Trystero, certamente não há coincidências. O que, na abjecção que me calhou em sorte e me tolhe (não obstante o grato toque de distinção - deixem-me iludir-me), despertando o desalento da consciência e o derradeiro afago de presumir que haja, de facto, sentido na pergunta "what does it mean?", é uma forma parvamente verborreica (porque na abjecção é o que resta) de dizer: he "pynched" me good.

(in a little "pynch" back, assinala-se que, mesmo não sendo o caso, para quem quisesse exercer ressabiamentos pelo desvelar ingrato do anagrama que merece - caso agonístico de cuidado com o que se deseja - , acima de tudo, a quem se perde por narcisos negros (e fordianos umbrais, while we're at it) sempre tudo se perdoa)

Etiquetas: interblogging... such a sad ménage

sábado, 2 de dezembro de 2006

Circuito fechado

Débil de vontade, deixo-me ser arrastado até ao Jamaica (em Lisboa), essa deliciosa relíquia taxidérmica de fauna e sociabilidades dos eighties. Entre os comoventes grupos de cromos grisalhões (don't look at me) a encontrar no reduto da resoluta constância o espaço de respirar num mundo tormentoso de mudança, certas outras faunas ainda se propagam, que não sendo originárias, nestes terrenos formam um clássico tipológico: por exemplo, o ventosa (chamemos-lhe assim: aceitam-se outras designações).

Dança-se (enfim, the ladies do, eu finjo com um ginger ale estar entornado o suficiente para legitimar com inimputabilidade eventuais tristes figuras, justificadas, na verdade, por falta de espinha dorsal - como seja menear a anca em jeito de espasmo involuntário ao som dos manos Gibbs), e vê-se o ventosa aproximar-se, com toda a corporalidade em denúncia antecipada de intenções, ensaiando as pouco subtis mas variadas formas de insinuação no "espaço pessoal" das suas presas. Estas seguem o protocolo de desencorajamento à incansável campanha bélica da figura: primeiro, estratégias de evitamento (desenhando linhas de fuga pela pista de dança). Seguidamente, olhares desencorajadores, breves, a resguardar o limiar da interacção (a evitar a todo o custo). Finalmente, a frase seca, lançada, terminal, a evitar resposta (não dar troco). A esse ponto, o óbvio leva os vigias a tentarem convencer o cavalheiro a arrumar as malas e seguir viagem (no caso do Jamaica, a figura encarregue é, quem mais?, o potentado das figuras de autoridade, seja no nightclub, seja na casa de família, uma adorável cidadã de terceira idade)

Considera-se o que o move. Qualquer propósito predador é inconsequente na clareza da ineficácia, porque tanto mais fincada quanto mais atentada. O ventosa dificilmente pretenderá uma concretização para lá da reacção directa ao acto. Não há motivação ulterior, não há planificação urdida, não há complexo jogo temporal de intenções. Esgota-se no acto da insinuação, da extracção de uma resposta, na face suficiente da negação. O acto faz-se para o actor se ver agir, e na arena circunscrever o espectro da sua consequência. O ventosa circunscreve-se largamente à coreografia limitada da sua inconsequência. O seu devém o espectro da fatalidade, a reconfirmação do estiolar corpóreo ou relacional.

Daí, a consequência seria até talvez algo inapreensível para os seus meios de ser (pushing the argument). Talvez, quando muito, a figura seja o mimetismo automatizado (no auxílio etílico a afogar o assomo da consciência de si anquilosado) de uma motivação antiga, a única que concebeu frutuosa, a que se atém como bóia de sentido (fill in the biographical redemption blank). Como um náufrago nas dinâmicas relacionais, que, em circuito fechado, simultaneamente sustenta à tona d'água despojos motrizes de ainda ser e agir no mundo, e dinamita nessa mesma acção (pelo seu excesso contraproducente) as reais possibilidades de ela ser consequente para lá do circuito em que opera (perdendo-se no humano remoínho do real continuado, dos guiões não formatados). Um ser comprimido e contido num encaixe tipológico (sedutor, macho, tesudo, whatever), mumificado na ontologia paradoxal do simulacro encarnado. Apenas a mascarada para si de se fazer ser visto, na distanciação (de si a outrém) automatizada, a proteger de abalos os fundamentos do rosto oculto, sem clarear a represa que retém um corpo quando se esvaiu a arena e a luz penetra a confissão de um olhar calado. Mas os termos das coreografias situadas na tessitura do quotidiano são insondáveis. Particularmente quando as máscaras se incrustaram na estrutura da face e identidade.

Só se pode quedar a suspeita negada (quem a confirmará?) que o ventosa é chato como a potassa, mas é capaz de, às vezes, ser, ainda mais que isso, muito triste.

Etiquetas: phénomenologies du néant

domingo, 26 de novembro de 2006

From the gates:

Etiquetas: "as cores que se odeiam", à boleia

quinta-feira, 23 de novembro de 2006

Friends, bloggers, countrymen...

Parece que já não bastavam os balanços de fim-de-ano, em que toda a gente emproa na sua opinião como obelisco para prática onanista, atribuindo-se reputação pessoal para regurgitar listas de preferências sem uma nota que substancie em que se sustenta a validade (subjectiva e comunicacional) dessas preferências; agora anda praí uma votação ad hoc para "eleger" a melhor blogagem da praça.

Para cortar cerce a raiz do rumor que se iria espalhar célere a refogar a inquietação da nação, responsavelmente trato já de dissipar as dúvidas: não participarei no escrutínio. Creiam-me, não se trata de má-vontade, ressabiamento de mesquinho misantropo (I despise the little people - call me cretan), ou qualquer concepção autofágica da irreprimível tendência entrópica da blogosfera para a hierarquização e fechamento institucional (digamos assim) e editorial das possibilidades expressivas que lhe assistem. São mesmo dificuldades operativas.

Vejamos: primeiro, elogio em boca própria é vitupério, e tratando-se de uma votação, com os princípios lógicos que lhe assistem, só um candidato (como cada votante se torna) esquizofrénico, simultaneamente fajuto e cândido, poderia participar numa votação reconhecendo-se indigno da sua eleição e não votando em si mesmo, pelo que o facto de não se votar em si mesmo é necessariamente reflexo da natureza perversa de semelhante arremedo de plebiscito: lembrete de que há coisas que não são referendáveis. Daí, na face da minha imaculada honestidade (o meu pénis mede 26 cm), só poderia participar numa votação onde votasse em mim próprio em primeiro lugar, e com voto secreto... senão seria elogio em boca própria e seria vitupério. Na verdade, quem sucede infalivelmente em blowing is own horn é o autor da ideia, o que faz estruturalmente dos votantes algo de uns beneméritos involuntários, para lá de uma algo dissoluta ciranda de eleitorais passares da mão pelo pêlo, a risco de enrodilhar-se uma bola na garganta (hummm).

Em segundo lugar, as afinidades blogosféricas fazem-se por diversas razões, ideológicas, estéticas, ontológicas, epistémicas, bla bla bla, mas que acabam criando espectros de sociabilidade donde resultam redes que cumprem uma obrigação moral de reciprocidade, pelo que a sinceridade no voto implica uma perversa cuspidela naquilo que sustenta a teia blogosférica, o prato onde se come, o que é uma grande falta de educação e de higiene; e a insinceridade implicaria uma perversão dos supostos ditames valorativos (obviamente subjectivos e para além disso, neste formato, incomunicados, logo, criando uma mixórdia plebiscitária inescrutável nas motivações definitórias do que é o "melhor"... e ainda se queixam da pergunta do aborto...) que estarão na base na "eleição" dos "melhores" coisos e tal.

Em terceiro lugar, não posso voltar aos electrochoques antes de período de nojo de dois meses para os neurónios não se habituarem mal ao curte do body electric (o Whitman era um fofo, mas sabia lá...), o que indubitavelmente sucederia com o apelo irrestível à manifestação das minhas múltiplas personalidades para conciliar a atabalhoada hierarquia do reino (melhor blog; melhor blogger; melhor blog feminino; melhor blog masculino; melhor blog temático...: que saudades dos Óscares).

Em quarto lugar, isto faz-me lembrar perigosamente coisas como votações para "o melhor português", a animar a energúmena espinha da pátria que precisaria pelo menos de ter umas lições de estatística na escolaridade obrigatória para ter juízo. Não que a comparação pretenda sugerir que o futuro vitorioso esteja necessariamente próximo de ter uma vozinha de cana rachada e um fascínio saloio pelo que velam as saias de governantas.

Finalmente, o mais importante dealbreaker, e relembrando o imperativo de votar no próprio: para fazer o pleno e pretender ser também o melhor blogger feminino, necessariamente desvelar-se-ia que envergar vestidos (condição de elegibilidade para semelhante podium, presumo) me faz as ancas gordas. E pra isso, acima de tudo, a menos que o júri aceite como prova as minhas empertigadas man boobs, é que eu não estou...

I hate myself, but I hate everyone else more

Etiquetas: grafonola e ecos

sábado, 18 de novembro de 2006

Gone to Earth 2

Vim, há umas semanas, algo (muito) sentido de uma re-apresentação do espectáculo «Maio, Maduro Maio», onde, sob a batuta sage do José Mário Branco (desde logo na inteligente, justa e nada programática escolha das canções), o próprio, a Amélia Muge e João Afonso (acompanhados do António José Martins, e peço desculpa mas não reconheci o percussionista) recriam (de facto) e animam (de anima) canções do Zeca Afonso. Entre a entrega e os sabidos dons assinaláveis (enfim, o João Afonso... até safou a «Utopia»...) que tornam a coisa uma celebração profundamente viva, avessa ao funéreo e/ou saudosista, e o José Mário Branco entregue ao papel de avô esquerdista rezingão (desta feita com pérolas deliciosas como, «como é que estamos de afinação?... esse conceito pequeno-burguês...»), o próprio evocou «Benditos» como uma das mais belas canções do Zeca, testemunhando ter-lhe este confidenciado ter sido composta aquando da notícia do falecimento do Adriano Correia de Oliveira. Digo-vos isto tudo, que é dever propagar, mas também porque tendo essa canção a particularidade de não ter sido gravada com a voz do Zeca, constando do seu último disco «Galinhas do Mato», quando aquelas benditas cordas vocais já não podiam mais espalhar a sua graça, tudo isso lembrou-me a derradeira canção, desse derradeiro disco, encarnada pelo Janita Salomé e o inacreditável de imponência telúrica coro Cramol (já não se fazem assim) (locomovida a benditos adufes, e aqueles trompetes de anunciação, que é coisa da impressão digital do José Mário Branco). Além de ser das coisas de beleza incompreensível, brotada de fonte secreta apenas uma vez visitada por um só homem, impõe-se-me como a única ocasião que conheço em que um corpo regressado à terra a fez cantar. Assim:

Etiquetas: grafonola e ecos

Economia narrativa, narrativa sensitiva

Há muito pouco para dizer, para lá do que à flor da pele dá corpo aos sentidos desincorporados, e faz habitar a palavra transmissível da verdade (entre outras) dos sujeitos que sentem. E, se no equilíbrio entre os riscos de desapropriação abstracta e de absolutização subjectiva das "verdades sentidas", muitas vezes isso basta. O que faz toda a diferença.

Etiquetas: interblogging... such a sad ménage

Regime de Dedicação Exclusiva

Quando o Sérgio Godinho deixar de se prestar às prestes-a-atingir-níveis-históricos-de-vomitório legitimações simbólicas do futebol (que delas não carece), como um dos comentadores de prestígio cultural em programa de relambório de, e para, treinadores de bancada, então eu compro-lhe o disco (que o espólio é belo e longo para suportar a privação).

Quando o Sérgio Godinho deixar de se prestar às prestes-a-atingir-níveis-históricos-de-vomitório legitimações simbólicas do futebol (que delas não carece), como um dos comentadores de prestígio cultural em programa de relambório de, e para, treinadores de bancada, então eu compro-lhe o disco (que o espólio é belo e longo para suportar a privação).

Etiquetas: grafonola e ecos

À beira do mar

Habitava, pela apatia dos membros, desertificado vilarejo, lambido, a espaços tragado (ninguém deu conta), pelo mar. A produtividade e o lazer ausentes como o raiar do astro, abandonando à sorte periférica os cativos da imobilidade sazonal.

Esgueirava-se do seu tugúrio, descurado da pluralidade humana, pouco antes de a noite tornar, enquanto o dia concedesse um vislumbre de diferenciação na vigília, a recolher mantimentos, amarfanhando com o silêncio possível o saco de plástico no bolso do kispo puído, com a mera funcionalidade dos orifícios sensitivos a esgueirar-se da barba matusaleica, gerindo as trocas dos estímulos exteriores com o pressuposto interno de um espírito motor.

Um dia incauto, levantando o sobrolho (a linha da coluna curvada em pedra), um assomo de consciência assaltou o gesto, e num espanto devia claro que outros seres via como outros, como se não fora parte compósita do tão repentino quanto perene agregado matemático de seres devolutos, espelhadamente refractando-se no espaço, fixos no rumo programado da mecanizada persistência colectiva.

Um segundo durou a percepção, e não teve tempo de se manifestar o pânico, que logo a distinção do eu a outro tornava a embotar-se novamente no corpo fechado. Não se sabe se chegou a gritar soylent green is people antes de maquinalmente se subsumir na catatónica razia. Não teria feito diferença.

Etiquetas: à bolina

domingo, 12 de novembro de 2006

Sinais de vida

«Não juramos, que o disco está ausente, mas na gravação do concerto de Chico no Zenith de Paris, ao encetarem-se os acordes d’As Vitrines, relampeja de repente do público um grito sobre-humano recortando as subliminares cores da harmonia. Esse grito, das entranhas que esgarçam as cordas vocais num espamo irreprimível, é a agonística memória do que a música de Chico sucede em “ir ao fundo do fundo do fundo” se for por quem lhe entranhou ao tutano todas as insuspeitas dores e revelações que se acoitam no silêncio dito de um só gesto, em todos os gestos.

«Não juramos, que o disco está ausente, mas na gravação do concerto de Chico no Zenith de Paris, ao encetarem-se os acordes d’As Vitrines, relampeja de repente do público um grito sobre-humano recortando as subliminares cores da harmonia. Esse grito, das entranhas que esgarçam as cordas vocais num espamo irreprimível, é a agonística memória do que a música de Chico sucede em “ir ao fundo do fundo do fundo” se for por quem lhe entranhou ao tutano todas as insuspeitas dores e revelações que se acoitam no silêncio dito de um só gesto, em todos os gestos.

Esse grito quase se repetiu neste dia da longa jornada de Chico pela outra costa de tanto mar, não fôra o facto de a sua emissora deste dia o ter repetido rasurando o acometimento d’alma pelo voluntarismo social. Na verdade, não importa. Na incerteza das rimas que oram na devoção, o certo é que alguns fiéis o chamavam ao soar da hora da comunhão.

Mas esse Chico, não bicho para se quedar feito bezerro de ouro, até porque já topa o cinismo de fãs o quererem ver apenas na fixação de poder ser a sua última chance (e não porque na primazia do imponderável, qualquer chance é imperativa), finta a idolatria, sem golpe de anca, que esse se guarda para os relvados. Para os palcos fica pois um elenco musical de um corpo que descarta o gesso para a estatuária, e em vez de presentear a fácil oferenda de infindos temas da memória colectiva para a celebração do passado, que na pavloviana reacção a um refrão incrustado deviria herança anquilosada, não só insiste na plenitude do cardápio da sua última colheita “Carioca”, como revisita a carreira com especial incidência no tanto que passa por baixo do radar, tanto disco passado, subsumido em tanto título já-ouvi-isto-em-qualquer-lado. Em vez de emblemas, pois, a reinstatação dos méritos, mais amplos que qualquer simbólica, que os produziram, e continuam a produzir, na criação de um homem que, sempre na suave ironia, foi-se despedindo da música há mais de uma década, mas quando, no pasa nada, lhe retorna, não é para colher louros devidos, mas novos, que brotem na plena frescura da incerteza sem garantias.

É pois como um intentado retorno epifânico do artista ao seu público, muito mais na condição humilde do cantador que na sagração antecipada, que Chico ensaia vestir de novo a pele musical, aqui sob o beneplácito cénico minimalista a convocar um esquisso pendente da linha da espinha dos morros cariocas (que ainda “arromba a retina”), e a “lua cris”, a relembrar a luz de Jobim, realumiada em “Imagina”, bem como um pano de palco como que fac-símile de uma partitura de Villa-Lobos (excertos de cujas Bachianas Brasileiras ficarão a ressoar findo o concerto). São largamente essas linhas de brasilidade e classicismo que se congregam belissimamente na inspiração sincrética do último disco, “Carioca”, e na insistência em mais um renascimento que representa, todo o espectáculo assenta na reiteração reflexiva do que, em tudo, numa vida dividida entre vocações plurais, implica voltar às canções: começar de novo, quase como que sem passado (reconhecível), para sulcar novas linhas no seu registo, como na polpa dos dedos a calejar familiarmente de novo a afinidade com as cordas do violão.

Assim se inicia em concerto senda renovada, com o mote explícito de “Voltei a Cantar”, do compositor (apropriadamente) carioca da primeira metade do século XX, Lamartine Babo (de quem, aliás, Chico já tinha recriado uma canção para “Quando o Carnaval Chegar”); assim se encerra dessacralizada jornada com mais um incerto até sempre, de artista cuja frescura se alinha com a periclitante condição, “cantando no toró” (“cantando e sambando na lama de sapato branco, glorioso/Um grande artista tem que estar tranchã/Sambando na lama, amigo, até amanhã/E o tal ditado, como é?/Festa acabada, músicos a pé”), e seguindo como em triste fatalidade circense de sorriso indelével na boca, “na carreira” (“Ir deixando a pele em cada palco/E não olhar pra trás/E nem jamais/Jamais dizer/Adeus”).

Se uma das arestas do concerto evoca essa exposição quasi-circense do cantor à carga de um espectáculo que não pode parar até que o fim se imponha, e as continuações nos floresçam, outra é reiterar a novidade do que o tempo esqueceu do que tanto ouviu (ou deveria ter ouvido). Daí, ouvir Chico de novo, implica ouvir a totalidade do (a cada audição mais) belo disco que é “Carioca”, e resgatar quase que do mais recôndito dos baús canções silentes para espantar novos tempos: três prebendas escondidas n’”O Grande Circo Místico”, obra criada para o Ballet Guaíra, duas das quais, aliás, inéditas na voz de Chico (“A História de Lily Braun” e “A Bela e a Fera”, em arranjos a puxar pelo blues, sendo a outra a referida “Na Carreira”); a belíssima “Palavra de Mulher” resgatada a um dos discos derivados da “Ópera do Malandro” (na voz de Elba Ramalho), também inédita no timbre buarqueano; e a quase desconhecida “Mambembe”, emparelhada na banda-sonora de “Quando o Carnaval Chegar”, disco que (atenção ao indicador perdulário de génio) conserva algumas das suas rutilantes pérolas.

E o mais recôndito do recôndito reservado para a música que fez com o baterista de sempre, Wilson das Neves, “Grande Hotel”, gravada apenas em disco deste. No seu chamamento, por Chico, para a interpretação desse samba e um gingado no tablado, se ressalta também a teia de familiaridades que sustêm os extemporâneos retornos de Chico, que emerge bissexto da sua submersão literária para a imersão musical, e como tal, a sua implicação não é a de quem já só de tal mister se ocupa. Tal se ilustra com a fidelidade aos músicos, como o fiel Chico Batera, e o arranjador dos últimos tempos, Luiz Cláudio Ramos, e a presença predominante do parceiro dos últimos tempos, Edu Lobo, no cômputo geral das composições agora tocadas.

Nesse particular, a direcção musical de Luiz Cláudio Ramos, tendo feito o seu mais apurado trabalho neste “Carioca”, optou por tentar transpôr a composição dos arranjos para o palco, que sustendo canções que não pedem muito para o desarme, sem o arcaboiço da artesania precisa que adorna bons espaços do disco, implicou o recurso a teclados para, por vezes, dispensáveis insuflares artificiais. Não obstante, a disposição do programa em alguns blocos esteticamente identificáveis, facilita a verificação do cuidado na diferenciação de ambientes sonoros, entre o intimismo da confissão, o blasé a meio-caminho para o cabaré, o circense de jogar com a máscara, e o arroubo fantasista. Mesmo que assim não fora, não seria nada, confesse-se, que beliscasse o que se buscava “à flor da pele” ouvir: o timbre inteiro, meio caçula e irmanado (até nas fragilidades de esquecer um verso, como no início d’”As Actrizes” em que “tinha um moço mexendo em mim” para arranjar o aparelhómetro que Chico levava à cintura) que decanta versos mais fundos que o mar; timbre que também não se basta ao seu reconhecimento tão humano no franzino, e que se atreve (e sucede), ao invés dos profetas da decrepitude, no desafio às envoltas melodias que fazem o segredo e o demorado (perene para os dispostos) enlace do seu trovar, como na impossível de cantar “Imagina” e “Eu te Amo” (ambas feitas com Tom Jobim), ou simplesmente na generalidade das retorcidas vielas pelas quais Chico conduz à vitalidade contemporânea a sua clássica resolução melódica que, consta, alguns estranham a passos mais (muito felizmente) arrevesados neste último registo, incluindo arremedo rap em “Ode aos Ratos”. E como não há tábuas rasas, terá sido nesse “Eu te amo” seguido de “Palavra de mulher” que ressoou a sequência mais comovente do velho Francisco no programa.

De qualquer forma, entre a ousadia de enjeitar receber de bandeja a devoção e o recato de quem nunca foi animal de palco - que justifica ter-lhe sido questão quase diplomática negar o seu propalado na imprensa “ser estático e sisudo”, esclarecendo que “eu é que não posso bem me mexer com tanto fio, me desmanchava”, e afiançando “demorei 40 anos a aprender que cantar é uma coisa boa”, “talvez daqui a quarenta dê pra dançar” - fica a dúvida do que escorreu correnteza abaixo de Chico para este público. Concedamos que, se não falharam apanhar o toque das primeiras palmas ao inebriante (primeiro esperançoso, depois saudoso) cirandar final de “Tanto Mar”, talvez haja remendada (como um justo “amor barato”) esperança para tais animais, que conservam na memória que o ritmo se pode fazer carne. Mas persiste a dúvida, se terá sido também a voz embargada a desculpa para um uníssono desaustinado não ter congregado perfeitamente as vozes presentes nos derradeiros encores de “Tanto Mar” (a afinar a corda da saudade com a dedicatória portuguesa e cravo lançado ao palco para a despedida) e nesse (como sempre) insuspeito cume de dilacerada beleza que é “João e Maria” (segundo pormenor perdulário de génio enquanto marco histórico: canção verificadamente tão icónica, nunca foi gravada em disco, que não ao vivo, por Chico). E entre os equívocos da cínica oxigenada ao lado à espera aborrecida de um best of (a contentar-se com pouco mais que a gostosa “Morena de Angola”, com Chico a dar toque especial dedilhando uma kalimba), ou do casal de namorados à frente a intentarem o cafuné ao quase sempre enganoso embalo buarqueano, aqui em “Mil perdões”, até o último verso lhes sugerir ser das mais arrevesadamente venenosas canções de Chico (“te perdôo por te trair”) e a cabecinha da moça deslocar-se suspeitosa do ombro do parceiro; fica por saber se ali desaguava afinal a esperança de, na sageza de redescobrir os nomes dos gestos quotidianos que nos pervertem as vozes, haver remédio para tais animais em que o verbo se pode fazer carne. Chico fez de novo tudo o que podia para tal, e se, ao arrepio subtil do encerramento “na carreira”, o que nos pulsa ainda como cindido sentimento de saudade e antecipação sempiterna de um qualquer futuro na carne e no verbo, são as palavras “Pode ser/Que passe o nosso tempo/Como qualquer primavera./Espera/Me espera/Eu vou voltar”, uma coisa é certa: a homem algum se podia pedir mais.»

Etiquetas: grafonola e ecos

quinta-feira, 9 de novembro de 2006

terça-feira, 7 de novembro de 2006

Ceci n'est pas une boîte de commentaires (2)

Aflia antonimera pendistália

acriesta indúlia tensinata adur

conquiata amaniferma fibrissur

de minomária adolcifura vália

- enâmia sucicara instonirália.

Titiamos ambivélia atir afur

duviasta cranomília decigur

tulíria titanília antrodiscália.

Retienos redinemos relizemos

confissa culifória ardentinida.

E transvilícia túlira semena.

Vividifoga cálina dirtemos

omida mora ampiata suquistida

- alimirenta viol transidovena.

Etiquetas: interblogging... such a sad ménage

quarta-feira, 1 de novembro de 2006

Apocalypse Rallentando

Contudo, este álbum, o seu mais celebrado, o que tem a sua lógica (mas é discutível), é também aquele em que essa ausência de uma intencionalidade programática se apresenta mais paradoxalmente desafiada pela urdidura complexa e subterrânea do que no fazer música se infiltra de sentidos mais que, porventura, aqueles que quereríamos investir num corpo de canções (fintando a datação e instrumentalidade), e que nessa simbiose instaura um marco histórico na colheita estética do tempo.

Antes de mais, a sua singularidade na obra de Chico é a de, certamente, ter constituído um ponto de viragem marcante e, a espaços, radical, na sua forma de fazer e apresentar música. Mas essa viragem faz-se essencialmente nas duas composições emblemáticas e mais ambiciosas que comporta: a, se algo merece ser sacrossanto, esta é, «Construção», e «Deus Lhe Pague», com a qual forma díptico, chaga escancarada e esgravatada, a mais explícita e virulenta imprecação musical dirigida às ditaduras brasileiras, grilhetas tão facilmente olvidadas ao ouvir a aparentemente solar MPB, que esforçava a luz pelas muralhas do silêncio ensurdecedor que domestica as massas («Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí/pela piada no bar e o futebol pra aplaudir/o crime pra comentar e o samba pra distrair/Deus lhe pague»).

Essa viragem é largamente alimentada por uma relativa revolução nos arranjos que adornavam a música de Chico, reviravolta pela qual o seu quarto álbum, o prévio, já clamava, porque mesmo na arte intemporal de revoltear as contradições da pele e sentimento, despindo-lhes as pregas na luz transparente do trabalho poético sobre a gramática quotidiana, os tempos mudam. Assim, das sofisticadas orquestrações, nas quais se sucedia muitas vezes, de forma inovadora, em incorporar linguagens profundamente brasileiras em procedimentos arranjísticos que na sequência do sucesso internacional da bossa-nova enxamearam a produção musical brasileira com resquícios da linguagem das big-bands estadunidenses, Chico passa neste álbum a sustentar boa parte da música numa muito mais agressiva e angular abordagem instrumental, recorrendo ao arsenal infindável de complexidade tímbrica da instrumentalidade (particularmente percutiva) brasileira. E é em boa parte do alto desse génio sincrético que esta obra nos interpela.

A outra singularidade que sobressai deste álbum, é ser bastante derivado da boémia que agregou na sua produção Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que participam em diversas composições. Contudo, já paradoxalmente, esse facto poderia considerar-se configurar uma matriz algo compósita do disco.

De tudo isto deriva que este é, pois, um disco de marcos simbólicos, quer no percurso de Chico, quer no panorama contemporâneo da MPB, mas não é, de facto, um disco que no texto aparente das suas intenções pretenda ter como carta de apresentação uma grande unidade temática, nem se encerre um casulo programático.

No entanto, sucede que, por vezes, o carrego atmosférico dos tempos nos acondiciona canga insuspeita a todos os gestos com que porfiamos no nevoeiro. E se nem todas as canções deste disco seguem programaticamente a virulência agónica que por vezes já só a capa de cinismo torna suportável nos músculos do coração (como em «Construção»), o facto é que do tempo em que essas canções se enrodilharam no peito de um brasileiro que respira, se pode argumentar que se conta uma mesma narrativa de alienação espartilhada em cada assentamento quotidiano.

Repare-se no que ressalta como a subtil ancoragem central de tal interpretação: logo após a abertura com o apocalíptico retrato da normalidade social da alienação moribunda em «Deus Lhe Pague», «Cotidiano» sugere aquela estrutural alienação, no terrível e irredimível terror afogado dos dias que se têm que fazer passar, com versos que atemorizam como faca oculta por baixo da almofada, em que ao fatalismo operário («meio-dia eu só penso eu poder parar/meio-dia eu só penso em dizer não/depois lembro da vida pra levar/e me calo com a boca de feijão»), se agrega o veneno da suspeita relacional («diz que está me esperando pro jantar/e me beija com a boca de café» - é possível, é necessário, explicar o quanto o génio poético que urde sentidos com esta clarividência imagética é inexcedível?) até ao limite do medo e horror quando aninhados no último leito de possível repouso e fuga na intimidade («toda a noite ela diz pra eu não me afastar/meia-noite ela jura eterno amor/e me aperta pra eu quase sufocar/e me morde com a boca de pavor». É a precisão cirúrgica das palavras, o "aperta” e o “morde”, que até podiam constar de narrativa erótica, a serem registos da perene violência simbólica instaurada abruptamente pelo “sufocar” e “pavor”, que devêm chaves de leitura a desembaciar a ambiguidade “quotidiana” da narração, exemplar cimeiro de uma poética da evidência, que tece boa parte da mais admirável obra de Chico. Mas é mais, é o génio do arranjo a anunciar e elevar tudo ao insuportável: o início com trompete em jeito cronista até as notas finais declinarem apreensiva expectância e um compasso marcado começar a arrastar a marcha de constância inquieta e inelutável do quotidiano, a desvelar a tragédia que oculta no bojo quando na repetição (senhores, o absurdo etimológico de lhe chamar “repetição”) as cordas surgem com a insídia de um terror espectral, em glissando ascendente, e toda a agonia sobe num repente à garganta e começa a serpentear como garrote que busca sulco para desferir golpe certeiro.

Na verdade, em mais que esse sentido de sufoco inescapável na mais infíma tessitura do quotidiano, essa faixa é emblemática. Nela se divisa como o próprio canto de Chico emerge, a espaços deste registo, transfigurado (notem, ainda no génio tão mais discreto quanto ciclópico de «Cotidiano», o pormenor do desabafo de finada resignação que faz expirar ofegante cada estrofe). A voz surge mais distanciada, quase inexpressiva, como de um observador a quem já não reste senão envergar cínico distanciamento para poder pronunciar o nome das grades que encerram os seus iguais.

É essa quase inumana (porque a única humanamente possível, sem cair no, esse sim, vero cinismo de mimar emoções) voz que tomará pleno corpo em «Construção». Raras vezes se pôs em papel e voz tão terrível impressão de vidas escoadas na violência edificada de uma sociedade. E precisamente, sobreviver à lâmina que desembainham implica soletrá-las como quem lê um tratado de entomologia: só sem o corpo apenso ao terror se pode o horror que nos tolhe enunciar. Entretecendo essa enunciação nas regras de um jogo linguístico (a criar a distanciação), em «Construção», o relato do dia para a morte de uma peça humana do “engenho” como banal incómodo social (que instala o nó na garganta sem um único dizer de directa comoção ou indignação) vai sendo erigido em sobrecarga de sentidos e absurdo (o teatro do absurdo pode facilmente ter passado por aqui, sim) através de um dispositivo de troca, nas duas quasi-repetições da estrofe primeira, dos substantivos finais de cada verso (todos palavras esdrúxulas - proparoxítonas), levando a que as palavras da seca narrativa vão cirandando como que numa mimética do boato ou comentário social, e nessa lógica narrativa desnudando como se vai alterando, efabulando, pervertendo, justificando, legitimando, a banalização da morte de um peão (d’obra, ou diríamos outro) como nota de jornal, consoante as bocas que se apropriam da narrativa (o pudor e a rejeição da possibilidade metonímica barram aqui qualquer citação: ouvi e calai, bradando fundo),. Mas como em «Cotidiano», o sentido fundo da superfície das palavras é escancarado por uma segunda vaga de arranjos, que elucidam inquestionavelmente à flor da pele a inquietação que lavrava como verme por baixo dela: logo na segunda repetição de «Construção», se acomete o assalto insuportável da orquestração, e os metais e os coros soprarão cada vez mais estridente e dilacerante a tragédia que as palavras ilusoriamente se escusam a denunciar: quando a barragem da indignação cede, retorna o tema de «Deus Lhe Pague», a barreira de segurança estilhaçada, a voz embargada que não consegue mais calar sequer no espectro de crónica social o desespero de tal viver colectivo, na cadência implacável do berimbau pervertido a marcar o passo programado para o quieto e calado tomar de lugar da morte em vida, a tornar a vera falência do corpo e povo a «paz derradeira que enfim vai nos redimir».